Le tecnologie del verde architettonico rappresentano una risposta concreta e scientificamente fondata alle problematiche del surriscaldamento urbano, dell’inquinamento atmosferico e della perdita di biodiversità. Verde parietale e verde pensile non sono semplici tendenze estetiche, ma veri e propri strumenti di progettazione che permettono agli architetti di integrare la dimensione naturale nell’ambiente costruito, creando quello che viene definito un “mosaico ambientale” urbano.

L’approccio contemporaneo al verde tecnologico affonda le sue radici nella tradizione del movimento Liberty, quando la natura veniva concepita non come elemento decorativo ma come parte integrante dell’architettura. Oggi, questa visione si è evoluta in una disciplina tecnica precisa, supportata da normative specifiche e da una crescente consapevolezza dei benefici ecosistemici che queste soluzioni possono apportare al tessuto urbano.

Il verde parietale: architettura vegetale per facciate dinamiche

Il verde parietale, classificato scientificamente come “green façade” secondo la tassonomia di Köhler, rappresenta una delle soluzioni più versatili per l’integrazione del verde negli edifici esistenti e di nuova costruzione. Questa tecnologia si basa sull’utilizzo di piante rampicanti che, attraverso sistemi di ancoraggio appropriati, trasformano le superfici murarie in elementi bioclimatici attivi.

La distinzione fondamentale nel verde parietale riguarda la modalità di distribuzione: si parla di copertura continua quando l’intera superficie viene interessata dalla vegetazione, e di copertura discontinua quando il verde si concentra in aree specifiche o segue pattern geometrici definiti. Questa differenziazione non è meramente estetica, ma risponde a precise esigenze funzionali e manutentive.

Dal punto di vista bioclimatico, il verde parietale agisce attraverso diversi meccanismi simultanei. La massa fogliare intercetta la radiazione solare diretta, riducendo significativamente il carico termico sulla muratura sottostante. Studi specifici sulla vite americana hanno documentato riduzioni termiche dell’ordine di 10-15°C sulla superficie muraria durante i picchi estivi. Inoltre, si genera un effetto ventilazione naturale, dovuto al differenziale termico che si crea tra la superficie vegetata e quella retrostante, favorendo un ricambio d’aria che contrasta l’accumulo di umidità.

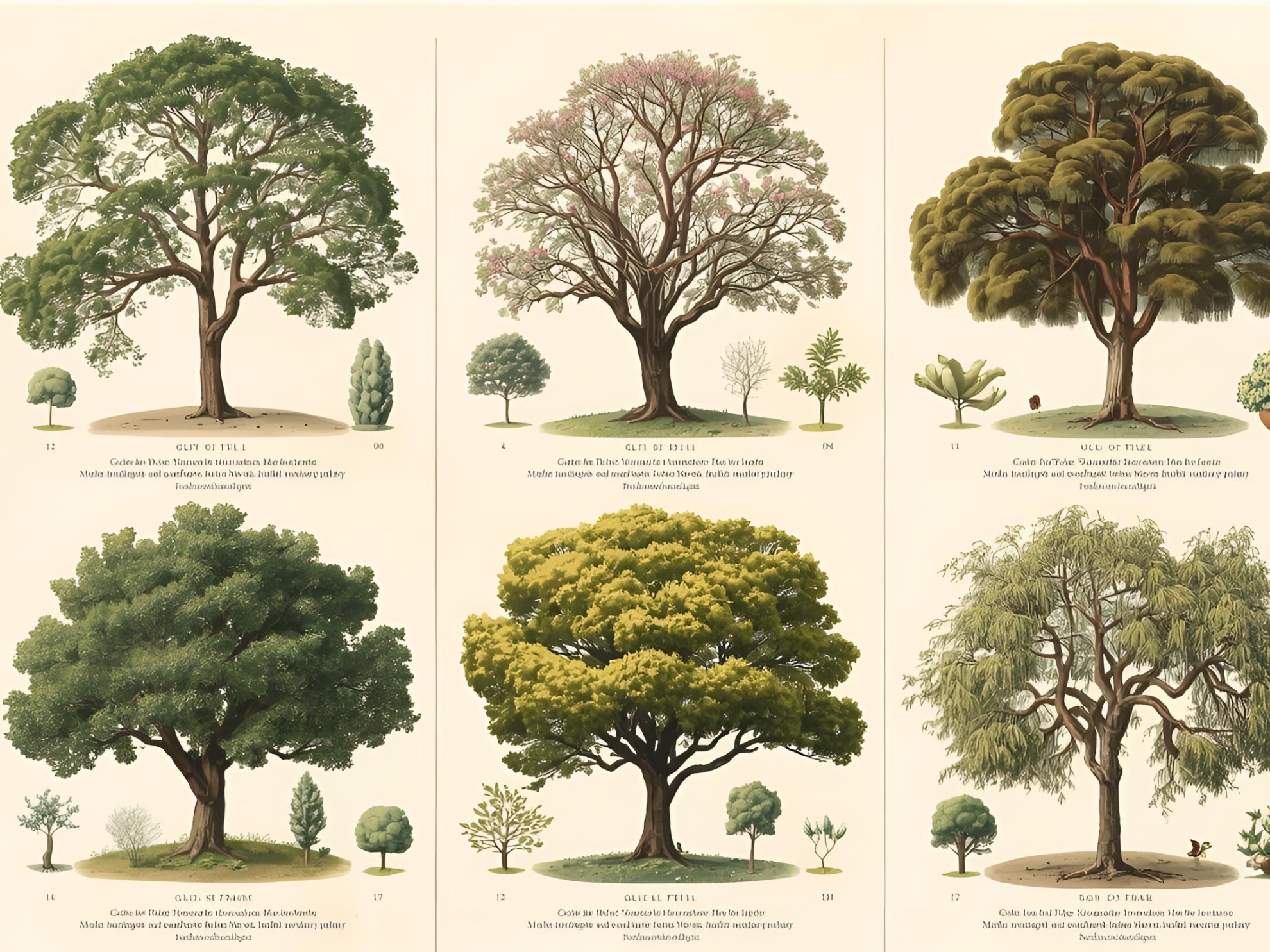

La scelta delle specie botaniche rappresenta un aspetto tecnico fondamentale che deve tenere conto di diversi parametri: vigoria della pianta, peso per metro quadrato, resistenza alle condizioni climatiche locali e compatibilità con i materiali dell’edificio. Le specie calciofile, ad esempio, possono risultare aggressive nei confronti di murature in malta di calce, mentre piante con fusti particolarmente vigorosi come il glicine richiedono sistemi di ancoraggio dimensionati per carichi strutturali significativi. L’Hedera helix è la soluzione più diffusa per esposizioni settentrionali, garantendo una copertura sempreverde anche in condizioni di illuminazione limitata. Per le esposizioni meridionali, dove si privilegia l’effetto climatizzante estivo con il passaggio della luce solare invernale, risultano più appropriate specie decidue come la vite del Canada (Parthenocissus tricuspidata) o il glicine (Wisteria sinensis), quest’ultimo particolarmente apprezzato per l’impatto scenico della fioritura primaverile.

Il verde pensile: tecnologia multistrato per coperture sostenibili

Il verde pensile, comunemente definito “tetto verde”, costituisce una tecnologia costruttiva complessa che trasforma le coperture degli edifici in ecosistemi funzionali. L’evoluzione normativa, culminata con la UNI 11235:2007 e la successiva UNI 11235:2015, ha standardizzato gli aspetti tecnici e introdotto parametri di valutazione ecologica che elevano il tetto verde da semplice soluzione costruttiva a elemento strategico della pianificazione urbana sostenibile.

La stratigrafia tecnica del verde pensile segue una logica multifunzionale precisa: dalla soletta portante si sviluppa un sistema impermeabilizzante protetto da membrane antiradice, seguito da strati drenanti con capacità di accumulo idrico, elementi filtranti e substrati di coltivazione specificamente formulati. L’innovazione tecnologica ha consentito di ridurre significativamente i pesi strutturali: dai 60-80 cm di stratigrafia tradizionale si è giunti a soluzioni da 15-25 cm, con carichi che si mantengono entro i 300 kg/m² anche in condizioni di saturazione idrica.

La distinzione tra verde pensile estensivo e intensivo non è solo quantitativa, ma qualitativa. Il sistema estensivo privilegia specie a bassa manutenzione come i Sedum, creando ecosistemi che mimano le praterie d’alta quota. Il sistema intensivo consente l’introduzione di arbusti e piccoli alberi, ricreando veri e propri giardini pensili con elevata valenza compositiva e funzionale.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il bilancio idrico del sistema. Il coefficiente di deflusso del verde pensile – compreso tra 0,3 e 0,4 – rappresenta un elemento strategico nella gestione delle acque meteoriche urbane. In un contesto di cambiamenti climatici che vedono l’alternarsi di periodi siccitosi e eventi meteorici estremi, la capacità di trattenimento e rilascio graduale dell’acqua piovana da parte dei tetti verdi contribuisce significativamente alla resilienza del sistema urbano.

Integrazione urbanistica e valore ecosistemico

L’approccio contemporaneo al verde architettonico supera la dimensione del singolo edificio per inserirsi in una strategia urbanistica più ampia. Il concetto di “rete ecologica urbana” vede nel verde parietale e pensile elementi di connessione tra i tradizionali spazi verdi, creando corridoi di biodiversità che consentono la circolazione di specie vegetali e animali anche in contesti densamente edificati.

La progettazione di questi sistemi richiede un approccio multidisciplinare che integri competenze botaniche, ingegneristiche e urbanistiche. La selezione delle specie deve considerare non solo l’adattamento alle condizioni microclimatiche specifiche, ma anche la capacità di creare habitat per l’avifauna e l’entomofauna urbana. L’utilizzo di specie autoctone e la creazione di associazioni vegetali che riproducono i biomi locali rappresentano strategie che massimizzano la funzionalità ecologica di questi interventi.

Particolare attenzione merita l’aspetto dell’efficienza energetica. Il verde parietale può ridurre i carichi termici estivi degli edifici fino al 30%, mentre il verde pensile contribuisce all’isolamento termico delle coperture, riducendo le dispersioni invernali e limitando il surriscaldamento estivo. Questi benefici si traducono in risparmi energetici quantificabili che, nel medio-lungo periodo, compensano gli investimenti iniziali per la realizzazione dei sistemi.

Aspetti manutentivi e gestionali

La sostenibilità economica del verde architettonico è strettamente legata alla corretta progettazione dei sistemi manutentivi. Il verde parietale richiede interventi periodici di potatura e controllo della crescita, ma la meccanizzazione di queste operazioni risulta complessa a causa dell’accessibilità limitata delle superfici verticali. La progettazione deve quindi prevedere sistemi di accesso sicuro e percorsi di manutenzione che garantiscano la praticabilità degli interventi.

Il verde pensile, dal canto suo, beneficia di una maggiore accessibilità, ma richiede competenze agronomiche specifiche per la gestione dell’irrigazione, della concimazione e del controllo fitosanitario. L’evoluzione verso sistemi estensivi a bassa manutenzione ha significativamente ridotto questi oneri, rendendo il tetto verde una soluzione sempre più attraente anche per interventi di scala ridotta. L’introduzione di sistemi di irrigazione automatizzati, sensori di umidità del substrato e sistemi di monitoraggio remoto sta trasformando la gestione del verde architettonico da attività manuale a processo digitalizzato, aumentando l’efficienza e riducendo i costi operativi.

La normativa tecnica ha introdotto parametri di durabilità che garantiscono la funzionalità di questi sistemi per periodi di 20-30 anni, allineando la vita utile del verde architettonico con quella degli altri elementi costruttivi dell’edificio. Questo aspetto risulta fondamentale per giustificare economicamente gli investimenti iniziali e per rendere questi sistemi competitivi rispetto alle soluzioni costruttive tradizionali.

I carichi del verde pensile si calcolano considerando il peso del substrato saturo d’acqua, della vegetazione e della stratigrafia tecnica. Per sistemi estensivi (8-15 cm) si considerano 80-150 kg/m², per sistemi intensivi (20-35 cm) 150-300 kg/m². È fondamentale verificare la capacità portante del solaio esistente e prevedere coefficienti di sicurezza adeguati per carichi accidentali (neve, personale di manutenzione).

L’impermeabilizzazione deve essere doppia: una membrana di base (guaina bituminosa modificata o membrana sintetica) e una barriera antiradice specifica. Le membrane con additivi inibitori della crescita radicale rappresentano la soluzione più efficace. È cruciale prevedere una protezione meccanica per evitare perforazioni durante la posa degli strati superiori.

Le distanze variano in base alla specie: per piante molto vigorose come il glicine si consigliano 20-30 cm dalla facciata, per specie di media vigoria come l’ortensia rampicante 15-20 cm, per specie a fusti sottili come il solanum 10 cm. Queste distanze prevengono danni strutturali e favoriscono la ventilazione naturale della parete.

Il coefficiente di deflusso per il verde pensile varia da 0,3 a 0,5 (contro 0,9 dell’asfalto). Il calcolo considera: superficie della copertura, intensità di precipitazione locale, capacità di ritenzione del substrato (40-60% del volume) e portata massima degli scarichi. La formula base è: volume trattenuto = superficie × spessore substrato × coefficiente di ritenzione.

Per esposizioni a sud: vite americana, bignonia, buganvillea (decidue per ombreggiamento estivo). Per esposizioni a nord: edera, Ficus repens, falso gelsomino (sempreverdi). La selezione considera: resistenza alla salinità (in zone costiere), vigoria, peso, resistenza al vento, esigenze idriche e compatibilità con materiali edilizi esistenti.

Come si integrano i sistemi di irrigazione nel verde pensile e quali tecnologie sono più efficienti?

I sistemi più efficienti sono: subirrigazione con tubi microforati nello strato drenante per distribuzione uniforme, irrigazione a goccia per sistemi intensivi con programmatori automatici e sensori di umidità. Per sistemi estensivi si può prevedere irrigazione di soccorso attivabile manualmente. È essenziale prevedere sistemi di drenaggio per evitare ristagni e punti di ispezione per manutenzione.