Questa tecnologia, che affonda le sue radici nell’antica pratica della coltivazione in vaso, si è evoluta in un sistema complesso di progettazione botanica e ingegneria ambientale che permette di creare “scogliere urbane” colonizzabili da ecosistemi vegetali specializzati.

L’approccio contemporaneo ai giardini verticali si inserisce nel più ampio concetto di “nature-based solutions”, dove l’obiettivo non è semplicemente quello di aggiungere verde agli edifici, ma di ricreare condizioni ecosistemiche che favoriscano la biodiversità urbana, il comfort climatico e la qualità dell’aria. Questa visione sistemica richiede competenze multidisciplinari che spaziano dalla botanica all’ingegneria, dalla progettazione architettonica alla gestione manutentiva, creando un campo professionale in rapida evoluzione che ogni architetto dovrebbe conoscere e padroneggiare.

Fondamenti tecnologici e classificazione tipologica

La distinzione fondamentale nella famiglia del verde architettonico separa le “green façade” (verde parietale) dai “living wall” (giardini verticali propriamente detti). Mentre il verde parietale si basa sull’utilizzo di piante rampicanti che crescono dal suolo verso l’alto utilizzando sistemi di ancoraggio, i giardini verticali prevedono l’impiego di substrati di coltivazione specifici distribuiti su tutta la superficie verticale, creando un vero e proprio ecosistema stratificato.

La tecnologia dei living wall si articola in diverse soluzioni costruttive, dalle più semplici basate su moduli a fioriera fino ai sistemi più sofisticati che utilizzano materassini di radicazione. I primi approcci, caratterizzati da un “effetto pixel” molto marcato, impiegavano mattonelle prevegetate che, pur garantendo rapidità di installazione, creavano una geometrizzazione poco naturale dello spazio verde. L’evoluzione tecnologica ha portato allo sviluppo di sistemi “foil”, ovvero materassini continui di maggiori dimensioni che consentono una maggiore integrazione botanica e un effetto più naturalistico.

Il substrato di coltivazione rappresenta l’elemento tecnologico cruciale del sistema. Le soluzioni spaziano dai feltri in fibra di cocco, particolarmente adatti per le prime esperienze, ai materiali in lana di roccia, che offrono migliori prestazioni antincendio e maggiore durabilità. La scelta del substrato condiziona profondamente il sistema di irrigazione, che può basarsi su idrocoltura (impianti sempre attivi) o su substrati organici che richiedono irrigazioni periodiche ma garantiscono maggiore sostenibilità energetica.

Progettazione botanica e selezione delle specie

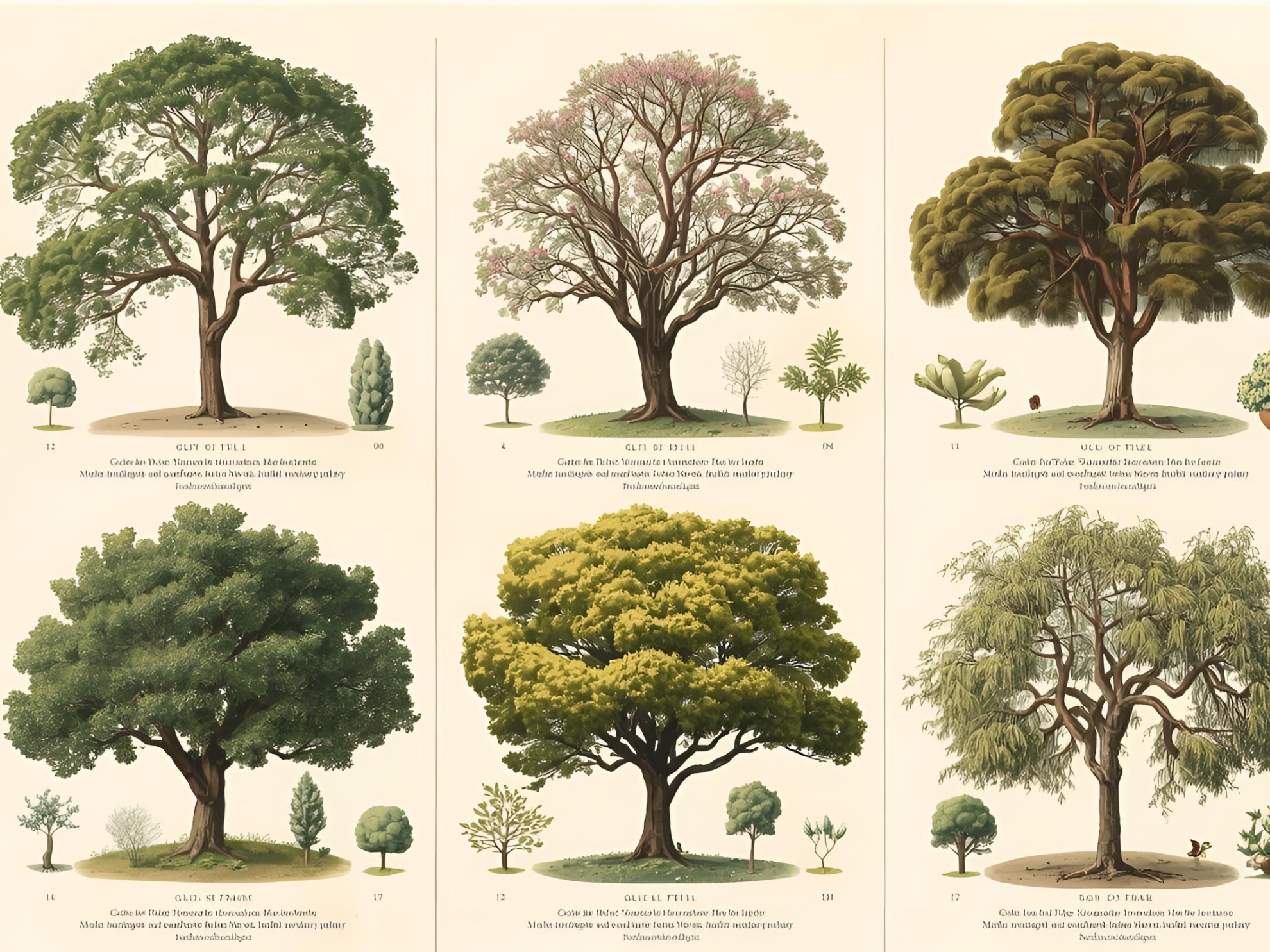

La progettazione di un giardino verticale è, prima di tutto, un progetto botanico. La selezione delle specie deve tenere conto di parametri tecnici specifici che differiscono sostanzialmente dalla progettazione del verde tradizionale. Le ricerche sperimentali hanno dimostrato che le forme biologiche più performanti sono le Fanerofite cespugliose e le Nanofanerofite, ovvero arbusti di piccole dimensioni con architettura raccolta e compatta, capaci di sviluppare elevata superficie fogliare in spazi ridotti.

L’analisi comparativa delle prestazioni botaniche rivela risultati sorprendenti: specie come il Teucrium chamaedrys e il Cistus hanno mostrato capacità superiori nella combinazione tra crescita in altezza e sviluppo della chioma, garantendo quel rapporto ottimale tra area coperta e superficie fogliare che determina l’efficacia ambientale del sistema. Il fenomeno del “nanismo adattivo” che si verifica nelle condizioni di coltivazione verticale porta le piante a concentrare le energie nella produzione di fogliame piuttosto che nella crescita strutturale, massimizzando la funzionalità ecosistemica.

La composizione botanica deve inoltre considerare aspetti di resilienza climatica che diventano critici nelle condizioni urbane. L’esposizione a venti, escursioni termiche e stress idrici richiede la selezione di specie mediterranee o comunque caratterizzate da strategie adattive sviluppate. Le specie a fogliame grigio-argenteo, come Cerastium tomentosum o Ballota pseudodictamnus, hanno dimostrato particolare resistenza alle sollecitazioni termiche, grazie alle cere protettive della cuticola fogliare che riflettono la radiazione solare diretta.

Aspetti compositivi e criteri ecosistemici

La progettazione compositiva dei giardini verticali deve superare l’approccio meramente ornamentale per abbracciare principi ecosistemici che riproducano le dinamiche naturali di colonizzazione vegetale. L’osservazione delle modalità con cui la vegetazione colonizza spontaneamente le pareti rocciose fornisce indicazioni preziose per la progettazione: la distribuzione “a macchie” delle specie, l’effetto “onda” nella crescita e la stratificazione su più livelli rappresentano pattern naturali da replicare tecnologicamente.

Il concetto di “consociazione vegetale” assume particolare rilevanza nella progettazione verticale. La combinazione di specie principali (leader), specie gregarie (che accompagnano e supportano) e specie accessorie (che completano l’ecosistema) permette di creare comunità vegetali stabili e autoregolanti. Questo approccio, mutuato dall’ecologia vegetale, garantisce maggiore resilienza dell’impianto e riduce significativamente gli oneri manutentivi.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la gestione dell’allergenicità del compendio botanico. La collocazione in prossimità di finestre e spazi di sosta richiede l’applicazione di criteri specifici, utilizzando scale di valutazione come gli OPALS (Ogren Plant Allergy Scale) per calibrare la presenza di specie con diverso potenziale allergenico, evitando concentrazioni eccessive di pollini in spazi ad alta frequentazione.

Dalla teoria alla cantiere: tecnologie costruttive e sistemi di ancoraggio

L’evoluzione tecnologica dei sistemi di ancoraggio ha seguito un percorso di ottimizzazione che tiene conto sia degli aspetti strutturali sia di quelli botanici. I primi sistemi a “gabbia metallica” con sfagno sono stati progressivamente sostituiti da strutture più leggere e versatili, basate su guide metalliche e tondini telescopici che consentono maggiore flessibilità nella distribuzione delle piante.

Il peso complessivo del sistema richiede un’attenta verifica delle capacità portanti delle strutture esistenti. La distribuzione dei carichi deve considerare non solo il peso statico ma anche le sollecitazioni dinamiche dovute al vento, che possono generare effetti di risonanza su sistemi estesi. L’ancoraggio alla muratura deve essere dimensionato per resistere anche agli sforzi di trazione che si generano durante la crescita delle piante, quando l’aumento della superficie fogliare esposta incrementa significativamente la presa al vento.

I sistemi di irrigazione rappresentano l’elemento più critico dal punto di vista impiantistico. La distribuzione deve garantire uniformità di bagnatura su tutta la superficie, con particolare attenzione alla gestione dei deflussi e al recupero delle acque in eccesso. L’integrazione di sensori di umidità e sistemi di controllo automatizzati permette di ottimizzare i consumi idrici e di adattare l’irrigazione alle diverse esigenze stagionali delle specie impiantate.

Prestazioni ambientali e monitoraggio

Le prestazioni ambientali dei giardini verticali sono quantificabili attraverso parametri specifici che ne giustificano l’investimento economico. La capacità di abbattimento delle temperature superficiali, documentata in riduzioni dell’ordine di 15-20°C rispetto alle pareti non trattate, si traduce in benefici energetici significativi per l’edificio. L’effetto “grotta” creato dalla massa vegetale stabilizza le escursioni termiche giornaliere, creando condizioni di microclima più favorevoli.

La funzione di filtrazione dell’aria rappresenta uno dei benefici più rilevanti in ambiente urbano. Una parete di 100 m² può sviluppare una superficie fogliare equivalente a quella di diversi alberi di medie dimensioni, garantendo analoga capacità di sequestro degli inquinanti atmosferici. La particolare configurazione verticale favorisce inoltre i processi di convezione naturale, aumentando l’efficacia dei meccanismi di filtrazione.

Il monitoraggio delle prestazioni richiede l’integrazione di sistemi di rilevamento che spaziano dai sensori termici a quelli per la qualità dell’aria. L’esperienza del progetto di ricerca realizzato presso la Facoltà di Architettura di Genova ha dimostrato l’importanza di raccogliere dati quantitativi per validare le prestazioni teoriche e ottimizzare la gestione dell’impianto nel tempo.

Sfide progettuali e prospettive evolutive

Le principali criticità nella progettazione dei giardini verticali riguardano la gestione del rapporto costi-benefici e la sostenibilità energetica dei sistemi. L’approccio idroponico, pur garantendo risultati estetici immediati, presenta consumi energetici ed idrici significativi che ne limitano la sostenibilità ambientale. L’evoluzione verso sistemi a substrato organico e irrigazione periodica rappresenta una direzione di sviluppo più coerente con i principi di sostenibilità.

La sfida della manutenzione richiede la definizione di protocolli specifici che tengano conto dell’accessibilità limitata delle superfici verticali. La formazione di personale specializzato e l’utilizzo di tecniche di accesso in quota diventano elementi essenziali per garantire la longevità dell’investimento. L’evoluzione verso sistemi estensivi, basati su specie resilienti e a bassa manutenzione, rappresenta la direzione più promettente per una diffusione su larga scala della tecnologia.

L’integrazione dei giardini verticali nelle strategie urbane di adattamento climatico richiede un approccio sistemico che consideri questi interventi come elementi di una rete ecologica più ampia. La connessione con gli altri spazi verdi urbani, il contributo alla gestione delle acque meteoriche e il supporto alla biodiversità urbana rappresentano obiettivi che possono giustificare investimenti pubblici e privati significativi.

Il verde parietale utilizza piante rampicanti che crescono dal suolo verso l’alto con sistemi di ancoraggio, mentre i giardini verticali impiegano substrati di coltivazione distribuiti su tutta la superficie verticale. I living wall richiedono sistemi di irrigazione dedicati e permettono l’utilizzo di specie arbustive ed erbacee, mentre le green façade si limitano principalmente alle forme lianose.

Il peso complessivo varia tra 30-60 kg/m² a saturazione idrica, includendo substrato, vegetazione e sistema di ancoraggio. È necessario verificare le sollecitazioni dinamiche dovute al vento, che aumentano con lo sviluppo della superficie fogliare. L’ancoraggio deve resistere anche agli sforzi di trazione generati dalla crescita vegetale e agli effetti di dilatazione termica.

Le forme biologiche ideali sono le Fanerofite cespugliose e le Nanofanerofite, con architettura compatta e raccolta. I parametri di selezione includono: rapporto superficie fogliare/area chioma, resistenza a stress termici e idrici, capacità di sviluppo in substrati ridotti. Specie come Teucrium chamaedrys e Cistus hanno mostrato prestazioni superiori in studi comparativi.

I sistemi più efficaci prevedono distribuzione ogni 50 cm in altezza con tempi differenziati (maggiori in alto, minori in basso). Le soluzioni spaziano dall’idroponica continua (per substrati inerti) all’irrigazione periodica (per substrati organici). L’integrazione di sensori di umidità e controlli automatizzati ottimizza consumi e prestazioni.

La manutenzione richiede personale formato per lavori in quota e attrezzature specifiche per l’accesso alle superfici verticali. Le operazioni principali includono potature, sostituzioni puntuali, controllo dell’impianto irriguo e concimazione. La progettazione deve prevedere punti di ancoraggio per la sicurezza e percorsi di accesso che non danneggino la vegetazione.

I benefici misurabili includono: riduzione delle temperature superficiali di 15-20°C, stabilizzazione delle escursioni termiche giornaliere, capacità di filtrazione dell’aria equivalente a diversi alberi per ogni 100 m² di superficie. Con densità di 38-42 piante/m², si ottengono significative riduzioni dei consumi energetici dell’edificio e miglioramento del microclima urbano.